La bombe silencieuse sous l’Europe : la spirale de la dette française et le choc à venir pour l’euro

Octobre 2025

Depuis des années, l’Europe vit à côté d’une mèche silencieuse. On ne l’entend pas dans les cafés de Paris ni sur les marchés de Marseille, mais elle vibre sous chaque budget public et chaque feuille de calcul d’Eurostat. La dette publique augmente, plus vite que la croissance, plus vite que les salaires, plus vite que la raison.

Nulle part ce rythme n’est plus fort qu’en France, cœur battant du continent européen et, de plus en plus, son maillon le plus fragile. Le ratio dette/PIB de la France, autrefois maîtrisé, tourne désormais autour de 115 %. Les économistes le jugent insoutenable. Les marchés le jugent dangereux. Le gouvernement français préfère le mot temporaire. Mais les dettes temporaires ont tendance à devenir permanentes, et les dettes permanentes à devenir existentielles.

La métrique qui gouverne les nations

Le ratio dette/PIB est une fraction simple : il mesure combien un pays doit par rapport à ce qu’il produit en une année. Lorsqu’il devient trop élevé, les symptômes apparaissent : les coûts d’emprunt augmentent, les intérêts dévorent les recettes fiscales, et les investisseurs posent la question qu’aucun ministre des finances ne veut entendre : ce pays peut-il encore payer ses factures ? Liée à l’euro, la France ne peut pas imprimer sa propre monnaie pour se sauver. Sa dette est de fait étrangère, et sa promesse de remboursement repose sur la confiance. Or, dans le monde financier, la confiance est plus rare que l’argent.

L’art de la comptabilité créative

Sur le papier, l’Union européenne impose la discipline : déficit inférieur à 3 % et dette sous 60 % du PIB. En pratique, ces règles ont encouragé l’ingéniosité. Les gouvernements ont appris à déplacer les dettes hors de leurs bilans, à classer des dépenses en investissements, à reporter des paiements ou à qualifier certaines charges d’aides exceptionnelles. Chaque manœuvre est légale. Chacune embellit les chiffres. La France s’est montrée particulièrement habile dans cette arithmétique silencieuse. Chaque année, les comptes paraissent plus sains qu’ils ne le sont, et chaque année les marchés y croient un peu moins.

Le danger ne réside pas seulement dans la manipulation, mais dans l’érosion de la crédibilité. Quand les investisseurs cessent de croire aux chiffres, ils exigent des rendements plus élevés ; les coûts d’emprunt montent et le cercle vicieux s’enclenche. Une fois la confiance ébranlée, aucun discours ni réforme ne peut la rétablir assez vite.

Les leçons d’une tragédie grecque

L’Europe a déjà vu ce film. En 2010, la comptabilité inventive de la Grèce a explosé en une crise à grande échelle. Les taux ont flambé, les plans de sauvetage se sont succédé, et toute une génération a appris le mot austérité. La France n’est pas la Grèce : son économie est plus grande, ses institutions plus solides. Mais l’avertissement reste le même : différer la vérité, c’est différer la catastrophe. Le déni qui a perdu Athènes résonne aujourd’hui à Paris, et la Banque centrale européenne n’a peut-être plus la volonté politique de sauver tout le monde à la fois.

L’inflation, le prédateur caché

L’inflation semblait appartenir aux années 1970. Puis vinrent la pandémie, les chocs énergétiques et la guerre. Les prix ont grimpé, les banques centrales ont resserré leur politique, et l’ère de l’argent facile s’est achevée brutalement. Pour les pays lourdement endettés, ce changement fut sismique. Quand l’inflation monte, les taux suivent, et le service de la dette explose. La France dépense déjà plus en intérêts qu’en défense. Les analystes avertissent que la facture pourrait atteindre cent milliards d’euros par an d’ici la fin de la décennie.

L’inflation bouleverse aussi les attentes : l’épargne se déprécie, les contrats se fragilisent et les prêteurs réclament des rendements supérieurs. Une hausse temporaire des prix peut se transformer en défiance, en fuite des capitaux et, dans les cas extrêmes, en hyperinflation. Lorsqu’elle frappe un pays très endetté, même un léger relâchement budgétaire peut déclencher la panique. Les détenteurs d’obligations vendent, les taux s’envolent, et les banques centrales se retrouvent piégées entre sauver l’économie ou sauver la monnaie.

La paralysie politique française

En 2025, le système politique français dérive. Le Premier ministre a démissionné après quelques semaines seulement. Le Parlement est fracturé, et le mot « réforme » est devenu tabou. La Cour des comptes avertit que le pays serait dangereusement exposé si la croissance ralentissait. Pourtant, le dernier budget maintient un déficit bien au-delà de la limite européenne. Les responsables jurent que la croissance repartira et que la dette se stabilisera. Les graphiques disent le contraire. Les notes ont été abaissées, les taux ont grimpé et l’euro a fléchi. Les investisseurs murmurent un mot que l’Europe espérait ne plus jamais entendre : contagion.

La vérité inconfortable de l’euro

La zone euro s’est construite sur la promesse qu’une discipline nationale garantirait la stabilité commune. Cette promesse n’a jamais été pleinement tenue. Aujourd’hui, la Banque centrale européenne fait face à un dilemme impossible : relever les taux pour combattre l’inflation, au risque de précipiter la France et l’Italie dans la crise, ou les maintenir bas pour les protéger, au risque de saper la crédibilité de la monnaie. À mesure que le déficit français se creuse, certains investisseurs osent une question autrefois impensable : que se passe-t-il si l’euro lui-même perd sa crédibilité ?

L’effet domino

Une chute française ne resterait pas un problème français. L’écart des taux entre Paris et Berlin pousserait les investisseurs vers la sécurité. L’Espagne, le Portugal et l’Italie verraient leurs coûts d’emprunt s’envoler. Des achats d’urgence d’obligations pourraient suivre, mais la réaction politique du Nord serait immédiate. Les partis populistes dénonceraient l’euro comme un piège et la souveraineté comme unique issue. Le résultat pourrait être non seulement une tempête financière, mais une rupture politique, au cœur même de l’Europe.

La psychologie du déni

Les sociétés ne font face à la dette que lorsqu’elles n’ont plus le choix. Elle s’accumule sans bruit, sans sirènes. Chaque année apporte de nouvelles exceptions jusqu’à ce que les chiffres ne tiennent plus sur la page. En France, le débat porte sur qui doit payer davantage, non sur la nécessité de dépenser moins. Après des années d’inflation et de fatigue réformatrice, les électeurs ont perdu patience. La complaisance remplace la prudence. C’est ainsi que les crises naissent.

Le scénario cauchemar de l’Europe

Les prix de l’énergie bondissent à la suite d’un choc géopolitique. La croissance s’essouffle, l’inflation revient et la banque centrale hésite. Les coûts d’emprunt français montent. Les investisseurs vendent les obligations à long terme. Les dégradations s’enchaînent et l’euro glisse. L’Europe fait face à un choix : sauver la France ou défendre la monnaie. L’intervention d’urgence provoque des recours juridiques et la colère politique. Les rues se remplissent de manifestants. Le crédit se resserre. Le tic-tac discret de l’économie européenne devient un grondement.

Pourquoi cela concerne tout le monde

La zone euro forme un seul organisme. Si la confiance dans la dette française s’érode, c’est la confiance dans la dette européenne tout entière qui vacille. Les investisseurs étrangers se retirent, la monnaie s’affaiblit et les prix à l’importation grimpent, alimentant l’inflation même dans les économies vertueuses. Les mouvements eurosceptiques s’enhardissent et crient à la vindication. L’euro, conçu pour unir l’Europe par la stabilité, risque de la diviser par l’excès.

Un chemin étroit vers la sécurité

La France conserve une immense richesse et un talent considérable. Le chemin du redressement existe, mais il se rétrécit chaque année. Trois étapes sont urgentes : publier des budgets totalement transparents et mettre fin à la comptabilité hors bilan ; limiter la croissance annuelle des dépenses à celle du PIB réel ; et regagner la crédibilité à Bruxelles en respectant honnêtement les règles budgétaires. Si la France emprunte cette voie, elle pourrait restaurer la confiance en elle-même et en la zone euro. Sinon, la prochaine crise européenne naîtra au cœur du continent.

Le compte à rebours

L’histoire ne se répète pas, mais elle rime. L’Europe a ignoré les avertissements avant la chute de la Grèce et a payé le prix pendant une décennie. Elle affronte aujourd’hui le même test, à plus grande échelle. Quand la dette croît plus vite que la production, quand la comptabilité remplace la sincérité et que l’inflation s’éveille, les mathématiques finissent toujours par l’emporter. Les chiffres de la France ne s’additionnent plus. Si cette réalité reste tue, la prochaine crise sera la catastrophe la plus prévisible de l’histoire européenne moderne.

Note de la rédaction : cette analyse exprime une opinion rédigée dans un style clair et accessible, inspirée du ton narratif des grands quotidiens internationaux.

Plus d’articles

Analysis & data you might have missed

Né avec une dette de 58 000 € ? La carte de la dette par habitant en 2026

Les nouvelles projections pour 2026 révèlent un fossé financier massif. Alors qu'un Néerlandais travaille 9 mois pour payer sa part de la dette publique, un Italien en a pour plus de 2 ans.

Les États-Unis peuvent-ils supporter plus de dette que l’Europe ?

Plusieurs pays de l’UE dépassent déjà les 100 % de dette par rapport au PIB, tout comme les États-Unis. Pourtant, les marchés ne traitent pas ces dettes de la même manière. Voici pourquoi.

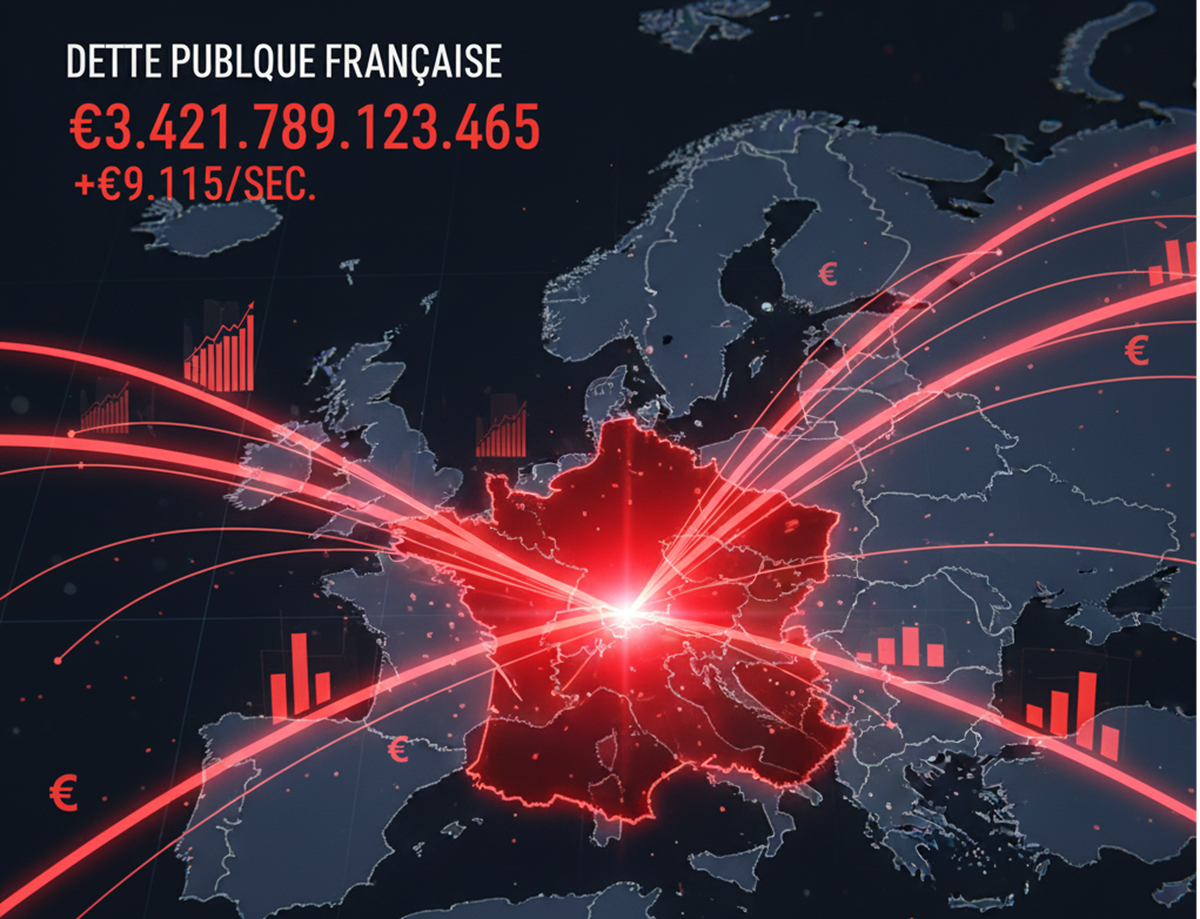

Dette de la France : +9 115 € par seconde. Le compteur en direct qui inquiète l'Europe.

Avec une dette publique de plus de 3 400 milliards d'euros et un ratio bien supérieur à 100% du PIB, la France est un poids lourd de l'UE. Nous plongeons dans le compteur en direct pour comprendre ce que ces chiffres signifient.

Le fardeau caché de l’Europe : dans certains pays, la dette nationale dépasse 50 000 € par habitant

Une analyse fondée sur les données de Eurostat révèle que dans plusieurs États de l’UE, la dette publique par citoyen dépasse les 50 000 € — révélant un angle méconnu du fardeau financier européen.